告别“AI味”:让你的AI生成内容实现0%检测率的实用秘诀

一、 “AI味”的由来:为何你的生成内容一望便知是AI手笔?

在探讨解决方案之前,我们首先需要理解为何AI生成的内容常常带有独特的“AI味”。这并非偶然,而是源于其核心工作原理及训练方式。

(一)个人经历:高AI检测率的困扰与求索之路

我自己也曾深受AI生成内容“AI味”过重、检测率居高不下的困扰。在各种社群中与各路人士交流,探寻降低AI率的方法,希望找到能让论文、网文等创作辅助工作更为顺畅的途径。

然而,大多数建议要么效果不彰,要么无法将AI率降至理想的0%。甚至有技术团队开出天价(动辄五位数起步)定制提示词,这对于我们这些追求经济实惠、共享资源的用户群体而言,显然不切实际。

经过长达一个月的摸索与研究,我终于对AI率产生的原因有了较为清晰的认识,并找到了切实有效的应对之策。

(二)核心症结:AI的预测本质与“自动补全之魂”

大型语言模型(LLMs),无论其多么强大和智能,其底层逻辑始终是基于概率预测下一个最可能出现的字词(或称“词元”)。它们本质上是极其复杂的自动补全系统,通过在海量的文本数据上进行训练,学习字词组合的统计规律 。

这种机制决定了AI在生成文本时,往往会选择那些在训练数据中出现频率最高、统计上最“安全”的表达。虽然这能保证内容在语法和连贯性上的基本正确,但也容易导致文本显得平淡、缺乏新意、过于规范,甚至有些刻板 。人类写作则充满了更多样、更微妙、甚至有时出乎意料的词语选择和句式结构,这正是“AI味”与自然语言的关键区别之一。

此外,模型的训练数据对其输出风格有深远影响。如果训练数据中包含了大量其他AI生成的文本(即“合成数据”或“GPT习语”),模型就可能习得并放大这些“AI味”特征,使得新生成的文本更容易被识别 。这种情况甚至可能导致一种“模型退化”(model collapse)的现象,即模型越来越擅长模仿其他AI,而非真实、多样的人类表达。

(三)AI检测机制:洞察“困惑度”与“突发性”等关键指标

AI内容检测工具并非简单地进行关键词匹配,而是通过分析文本的多种统计学和语言学特征来判断其来源 。其中两个核心指标是“困惑度”(Perplexity)和“突发性”(Burstiness)。

- 困惑度 (Perplexity):衡量文本的可预测性。AI生成的文本通常具有较低的困惑度,意味着其用词和句式更易被预测;而人类写作往往包含更多意想不到的、创造性的表达,因此困惑度相对较高 。AI检测器会关注文本中异常低的困惑度作为AI生成的标志之一 。

- 突发性 (Burstiness):衡量文本中句子长度和结构的变化程度。AI生成的文本倾向于句式单一、长度均匀,即突发性较低;人类写作则呈现出长短句交错、句式多变的特点,突发性较高 。缺乏变化的低突发性文本更容易被判定为AI生成 。

除了这两个指标,AI检测器还会分析其他特征,如:

- N元语法 (N-grams):特定词语序列的出现频率。AI可能过度使用某些常见短语 。

- 重复性短语和程式化过渡:AI文本常出现固定搭配和生硬的过渡词 。

- 情感和个人色彩的缺失:AI难以模仿人类丰富的情感和独特的个人经验 。

- 文本复杂度的一致性:AI生成的文本在复杂度上可能过于均一 。

本质上,AI检测工具是在寻找人类写作中自然存在的“变异性”的缺失,以及AI生成内容中常见的“均一性”和“可预测性”的信号。因此,任何能够有效引入类人变异性或非AI模式的技术,都有可能降低AI检测率。

(四)为何常规“修改”与基础提示词效果不佳?

灵儿自己曾尝试通过简单的提示词(如“写得更像人一些”)或表面的编辑(如同义词替换、简单改写)来消除“AI味”,但效果往往不尽如人意。这是因为这些方法未能从根本上改变文本的核心统计特征 。AI检测器关注的是深层模式,而非浅层词汇的替换 。

调整如“温度”(temperature)这样的参数可以增加文本的随机性,但过高的温度可能导致内容不连贯甚至荒谬,它使文本更难预测,却不一定更“像人” 。AI模型即使被要求“更有创意”或“减少机械感”,如果缺乏足够强大或新颖的约束,仍可能回归其固有的预测机制和学习模式 。

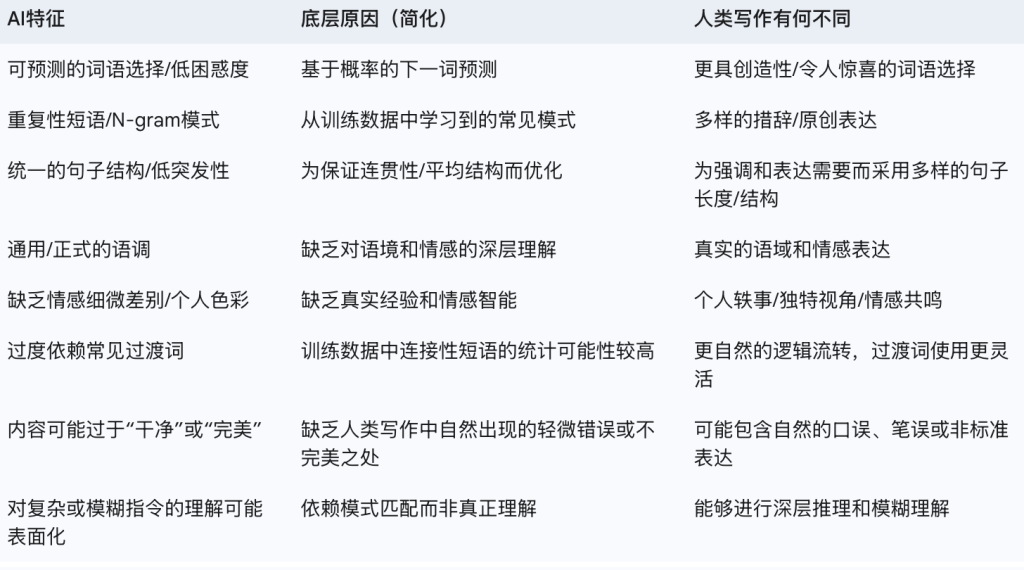

为何AI生成内容带有“AI味”:与人类写作的关键区别

二、 破解奥秘:通往0% AI检测率的实践路径

基于上述理解,我将详细介绍两种亲测有效,能够将AI检测率降至0%的方法。这两种方法的核心在于从根本上改变AI生成文本的统计学特征,使其跳出常规AI检测模型的识别范围。

(一)方法一:“全球翻译官”——通过小众语言进行迭代式逆向翻译

1. 工作原理:不仅仅是词语替换

这种方法的核心操作是将AI生成的中文文本,先翻译成一种或多种外语(特别是那些与中文结构差异较大或较为“小众”的语言),然后再翻译回中文,这个过程可以重复多次 。

选择“小众”或“低资源”语言(即在机器翻译领域数据相对较少的语言)可能尤为有效。因为这些语言的翻译模型可能不那么完美,或者其语言结构与源语言(中文)差异巨大,从而在翻译过程中“被迫”进行更多的解释性转换而非直接对应,引入更多独特的语言学“噪音”或变化 。

一篇2024年9月的研究明确提出,通过多种语言进行逆向翻译,可以生成保留原义但显著降低现有检测方法真阳性率(TPR)的操纵文本 。

2. 为何能骗过检测器:扰乱AI的“指纹”

每一次翻译和逆向翻译的过程,都会在词语选择、句子结构、乃至习语表达上引入变数 。这是因为不同语言之间并非简单的词汇一一对应,翻译本身就是一种再创作。这个过程有效地“打乱”或“自然化”了AI检测器所依赖的统计模式(如困惑度、突发性、N-gram频率等),使文本变得更难预测,变化更丰富 。

例如,AI模型在处理习语、俚语和文化特有短语时常常会遇到困难,可能产生字面翻译或笨拙的替换,或者干脆选择缺乏地域色彩的通用表达 。迭代翻译恰恰可能改变或引入这些元素,使其不再符合典型AI文本的特征。研究证实,经过这种处理的文本,即使保留了原始语义,也能显著降低AI检测工具的检出率 。

3. 代价权衡:如何管理内容丢失与质量下降

但是我观察到,“会丢失一些内容,这种方法最后补内容的时候有点麻烦”。这确实是迭代翻译法的一个主要挑战。在多次翻译过程中,尤其是跨越语言结构差异较大的语言时,原文的细微含义、专业术语或复杂逻辑链条有可能丢失或被曲解 。迭代次数越多,语言差异越大,这种风险也越高。

一篇研究指出,信息失真会随时间累积,并受语言选择和链条复杂性的影响,尽管退化不可避免,但可以通过策略性的提示技巧来缓解 (尽管该研究针对迭代生成,其原理也适用于迭代翻译)。另一项研究也提到,翻译(尤其是机器翻译)常会改变原文含义,产生所谓的“翻译腔”(translationese),这本身就是一种文本特征的改变 。然而,也有研究表明,高质量的逆向翻译可以在很大程度上保留核心语义 。因此,操作时需要仔细校对和补充,以确保最终内容的准确性和可读性。

4. 这算是“治本”吗?

从效果上看,它确实非常有效地改变了文本的表层统计特征,使其在现有检测技术面前呈现出“非AI”的样貌,堪称强效的“症状治疗”。

然而,它并没有改变最初生成文本的那个AI模型的核心工作方式(即基于概率的预测)。原始“AI味”的“病根”——AI的预测天性——依然存在,只是其产出物经过了深度的“再加工”。因此,将其视为一种高效的“文本转换”或“特征混淆”手段更为准确,而非从根本上治愈了AI的生成机制本身。

这种方法的成功,关键在于它引入了“有益的噪音”或“语言漂移”,将文本的统计特性推向了AI生成内容的典型范围之外,使其更接近人类写作的变异性。不同的翻译引擎和语言对会引入各自的模式和偏好,多次迭代会放大这些差异,最终形成难以溯源的独特文本特征 。

(二)方法二:“创意冲突”——让鲁迅写科幻(或情色文学)!

1. 悖论:为何简单模仿易被识破,而风格冲突却能成功?

灵儿的另一个重要发现是:简单地指令AI严格模仿特定作家(如鲁迅)的风格,生成的文本AI检测率依然很高;但如果让AI用鲁迅的笔风去写一个与其风格、时代背景完全不符的题材(如科幻小说或情色小说),AI检测率却能骤降至0%。

简单模仿为何失败?

- 表面模仿与深层“AI痕迹”:即使模仿特定风格,LLM也倾向于以统计上可预测的方式使用与该风格相关的常见短语和句子结构,往往缺乏原作者真正的思想深度、细微情感或内在矛盾 。AI可能捕捉到表面的风格标记(如词汇、句长),但仍会暴露出如过渡生硬、情感虚假或叙事模式化等AI固有的“讲述”方式 。

- “风格”的抽象性:艺术风格本身是抽象的,难以被AI完全捕捉和再现,AI更多的是复制与该风格相关的模式 。这些模式化的“风格模仿”,在同样基于模式识别的AI检测器看来,可能依然带有AI的印记。

- 情感与理解的缺失:AI在模仿时,无法真正理解和融入所模仿对象的情感世界和深层思想,这使得模仿往往停留在形式层面 。

2. 惊喜背后的科学:强迫创新与打破预测链条

“风格冲突”法的成功,其核心在于它迫使AI生成了对于检测器而言的“分布外样本”(Out-of-Distribution, OOD),并引入了统计学上的新颖性。

- 制造“分布外样本”(OOD):AI检测器是基于已知的人类文本和AI文本数据集训练的。一篇“鲁迅风格的科幻小说”极不可能出现在这些训练数据中 。因此,这样的输出对于检测器来说是“新奇”的、未曾学习过的。研究表明,现有检测器在处理OOD数据和受攻击数据时鲁棒性较差 。当LLM被要求进行非常规的融合时,其输出可能展现出训练数据或典型AI输出中不常见的新模式,这些模式超出了检测器习得的“AI特征”范围 。

- 强迫产生新颖的语言模式:古雅文风与未来科技(或禁忌主题)的矛盾组合,迫使LLM生成在词汇搭配、句式结构和主题结合上都非常规的文本,这与它通常的输出或检测器的训练数据都大相径庭 。研究指出,指令调优的LLM本身就倾向于生成不完全符合人类熟悉文类规范的文本,而风格/文类冲突进一步加剧了这种“错位”,使其更不像典型的AI产物 。

- 提升困惑度与突发性:这种非常规任务可能会增加文本的困惑度(用词更难预测)和突发性(句式变化更多,以试图弥合风格与题材的鸿沟),从而在统计指标上更接近人类写作 。

- 利用检测器的局限性:检测器可能擅长识别“通用AI腔调”或常见的AI缺陷。而“风格冲突”法则将AI的生成推向一个高度特定化、小众化的方向,其产出可能超出了当前检测器的训练范围和识别能力,或者被错误地归类 。AI在处理这种冲突时,可能表现出一种“创造性的不连贯”,这反而可能迷惑检测器。

3. AI检测器真的“没文化”吗?(纠正认知偏差)

灵儿原本推测“主要原理我感觉是运用了检测ai率的软件还没有收录相关案例或者识别”。这个直觉在很大程度上是正确的,但可以更精确地表述。

但是这并非因为检测器缺乏“文化修养”(它们并不理解内容本身),而是因为它们主要通过学习“典型”AI输出的统计模式来工作。像“鲁迅写科幻”这样高度新颖、“出乎意料”的文本,其统计特征与检测器学习到的“AI模式”不符 。实际上,这种“风格冲突”方法可视为一种高级的“对抗性提示”(adversarial prompting),它利用了LLM训练数据的边界和AI检测器的局限性,迫使LLM在其操作空间的低数据密度区域进行推断式生成。

4. 此法是“治标不治本”吗?

不过我评价“这种属于治标不治本”。这个判断基本准确。与翻译法类似,它并未改变AI基础的生成逻辑。它通过巧妙地设计输入(提示词),迫使AI生成与其常规产出具有不同统计特性的输出。它利用AI的模式匹配能力,给AI一个新颖甚至矛盾的“模式”去尝试匹配,从而得到一个现有检测模式无法识别的结果。

这种方法的成功揭示了AI检测不仅关乎语言特征本身,更关乎这些特征的分布方式。风格冲突创造了一种独特的、低频的特征分布,这被当前的检测器错误地解读为人类的创新,或者干脆无法识别其AI来源。

三、核心启示:打造无法被检测的AI内容(明智之选)

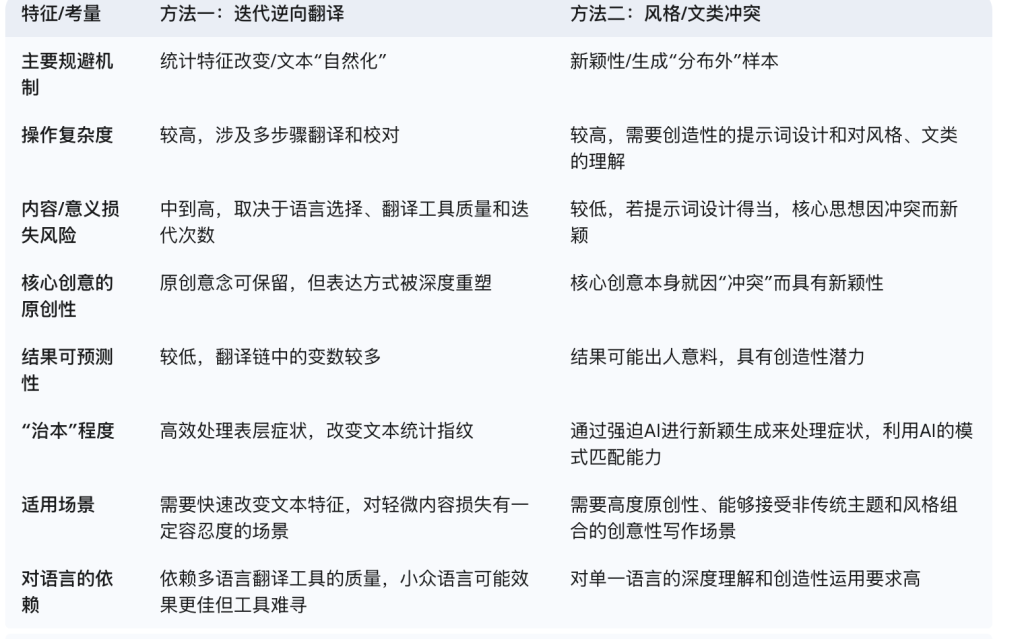

两种0% AI检测方法对比:翻译法 vs. 风格冲突法

(一)有效原则回顾:超越简单提示词

实现0% AI检测率的核心在于打破AI输出固有的统计可预测性和均一性。

- 迭代逆向翻译:通过多重翻译(尤其是借助不同AI翻译模型)引入语言变异,有效地改变文本的统计学“指纹”,使其“自然化”。

- 风格/文类冲突:迫使AI生成新颖的、“分布外”的内容,这些内容超出了当前AI检测器的训练范围,利用创造性的约束来产生独特的输出。

这两种方法都属于“元层面”的策略,它们不仅告诉AI写什么,更重要的是操纵了AI的生成条件或对输出进行后处理,从而从根本上改变了其可被检测的特性。

(二)最终实用建议与考量

- 实验是关键:最佳效果可能因所用LLM、目标语言及具体内容而异,用户应自行测试和调整。

- 内容质量优先:在追求0% AI检测率的同时,务必确保内容的连贯性、高质量和意义的准确传达。过度处理(如过多翻译次数)可能导致内容质量下降,需谨慎把握 。

- 道德考量:在学术或专业等强调原创性的领域,应审慎使用这些技术以避免潜在的伦理问题 。本文分享的方法旨在个人学习和提升内容质量,而非用于欺骗或学术不端。

- 动态发展的领域:AI生成与检测技术正处在持续的“猫鼠游戏”中。今天有效的方法,明天可能因检测技术的进步而失效 ,大家且用且珍惜。

四、结论

让AI生成的内容摆脱“AI味”并实现0%的AI检测率,并非遥不可及。关键在于理解AI内容生成的本质缺陷——即其固有的预测性和模式化倾向——以及AI检测工具的工作原理。简单地要求AI“更像人”或进行表面修改往往收效甚微。

本文提出的两种核心方法——迭代式多语言逆向翻译和创造性的风格/文类冲突——之所以有效,是因为它们能够从根本上改变AI生成文本的统计学特征,使其偏离典型AI输出的轨道,进入检测器的“盲区”。

- 迭代翻译通过引入不同翻译引擎和语言的“噪音”和“漂移”,重塑文本的词汇和句法结构,使其统计指纹更接近自然语言的复杂多变。

- 风格/文类冲突则通过设置矛盾的、非常规的生成任务,迫使AI生成“分布外”的、高度新颖的内容,这些内容因缺乏可供比对的AI模式而难以被现有检测器识别

不错。我来点赞了。思考和研究深刻。不过最简单的降低ai率的办法就是故意加错别字,故意不说人话(不是让ai加,而是我们自己加),我个人认为文章提到的两个方法最大的缺陷还是无法完整表述自己想要的内容了。